Согласно отчету международной рабочей группы по изучению ССГ в 2007 году ( DEWS, International Dry Eye Work Shop) термин синдром «сухого глаза» был определен как «многофакторное заболевание слезной пленки и глазной поверхности, которая проявляется симптомами дискомфорта, визуальными нарушениями и нестабильностью слезной пленки, с потенциальной возможностью повреждения поверхности глаза. Болезнь сопровождается повышением осмолярности слезной жидкости, нарушением и воспалением глазной поверхности».

Распространенность данного синдрома в настоящее время достигает 30%-45% среди офтальмологических больных, при этом в 5 раз чаще ССГ обнаруживается у женщин и встречается в 65,5% случаев. Об актуальности проблемы синдрома «сухого глаза» свидетельствуют многочисленные и продолжающиеся исследования по изучению этиологии, факторов риска, механизмов развития и терапии ССГ.

Широкое распространение компьютеров, кондиционеров, бесконтрольный прием некоторых лекарственных средств, обуславливают высокую частоту возникновения роговично-конъюнктивального ксероза. Учитывая, что население земного шара стареет, продолжительность жизни увеличивается, то и значение ССГ в клинической практике офтальмолога будет расти.

Значительный рост числа пациентов с синдромом «сухого глаза», и возникновение у них типичных жалоб таких как: ощущение сухости и инородного тела в глазах, слезотечение, быстрое утомление глаз, жжение, значительно ухудшает как психическое, так и физическое состояние

пациентов, что влечет за собой существенное снижение их «качества жизни». С каждым годом увеличивается число больных с тяжелым течением и неблагоприятным исходом ССГ. Исходя из этого синдром «сухого глаза» на сегодняшний день следует считать социально-значимой проблемой.

Этиология

- возрастные изменения слезопродукции и состава слезы

- хирургические операции на роговице (в том числе лазерные рефракционные операции, такие как фоторефракционная кератэктомия (ФРК) и ЛАЗИК)

- длительное ношение контактных линз

- воздействие негативных факторов внешней среды, таких как кондиционирование воздуха (в офисе, автомобиле, самолёте), воздействие пыли, дыма, смога, яркого солнца, сильного ветра и др.

- работа на компьютере — основная причина развития заболевания у лиц молодого возраста (за счёт значительного снижения мигательных движений и повышения испаряемости слёзной плёнки)

- перенесенные воспалительные заболевания глаз;

- первичный и вторичный синдром Сьегрена: сухой кератоконъюнктивит при первичном синдроме сочетается с нарушением функции слюнных желез, при вторичном – с различными системными заболеваниями;

- деструкция ткани слезной железы опухолями, саркоидами или в результате хронического воспаления (псевдотумор, дистиреоидная офтальмопатия)

- дисфункция мейбомиевых желез, в результате которой нарушается стабильность слезной пленки

- отсутствие слезных желез, врожденное или в результате экстирпации

- блокада выводящих канальцев слезных желез в результате рубцевания конъюнктивы

- неполное смыкание век или чрезмерное открытие глазной щели в результате рубцового или паралитического поражения различного генеза, офтальмопатии и буфтальма;

- нарушение иннервации слезной железы при поражениях лицевого нерва, рассеянном склерозе и др.;

- длительное применение некоторых фармакологических препаратов (α- и β-адреноблокаторов, антидепрессантов, адреномиметиков, оральных контрацептивов и др.), в т.ч. глазных капель (тимолол, дикаин, атропин, гоматропин, скополамин).

Синдром сухого глаза является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие пациенты. Врачи отмечают, что это состояние может быть вызвано различными факторами, включая длительное использование компьютеров, недостаток влаги в воздухе и возрастные изменения. Специалисты подчеркивают, что симптомы, такие как жжение, зуд и ощущение песка в глазах, могут значительно ухудшить качество жизни. Важно, чтобы пациенты не игнорировали эти проявления и обращались за помощью к офтальмологам. Врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, включая использование увлажняющих капель, изменение образа жизни и, в некоторых случаях, медикаментозную терапию. Регулярные осмотры у специалиста помогут контролировать состояние и предотвратить осложнения.

Классификация

Отечественная классификация синдрома «сухого глаза» основана на особенностях патогенеза, этиологии и клинических проявлений, а также на тяжести заболевания (СомовЕ.Е., БржескийВ.В., 1998, с изменениями).

- По этиологии различают:

- синдромальный «сухой глаз»;

- симптоматический «сухой глаз», который сопутствует:

- некоторым видам глазной патологии и операциям на органе зрения;

- отдельным гормональным нарушениям;

- ряду соматических заболеваний;

- местному и энтеральному приему некоторых лекарственных средств;

- авитаминозу A;

- артефициальный синдром «сухого глаза».

- По патогенезу различают заболевание:

- с сокращением объема основной слезопродукции;

- с дестабилизацией слезной пленки под воздействием экзогенных факторов или повышенного испарения;

- с комбинированным воздействием вышеперечисленных факторов.

- По степени тяжести синдром «сухого глаза» бывает:

- с легким течением (с микропризнаками ксероза на фоне рефлекторной гиперлакримии, с минимальным снижением стабильности слезной пленки);

- средней тяжести (с микропризнаками ксероза, но уже на фоне умеренного снижения слезопродукции и стабильности слезной пленки);

- с тяжелым течением (рецидивирующая эрозия роговицы, «сухой» кератоконъюнктивит, «нитчатый» кератит);

- с крайне тяжелым течением (ксеротическая язва роговицы, рубцовый ксероз (глазной рубцующий пемфигоид, трахома и др.), паренхиматозный ксероз и кератомаляция на почве дефицита витамина А).

Клинические формы вторичного сухого глаза:

- сухой кератоконъюнктивит после воспалительных заболеваний глаз

- симптоматический сухой глаз после рефракционной хирургии

- транзиторный сухой глаз после кератопластики

- сухой глаз после ношения контактных линз

- сухой глаз при ожоговом ксерозе

- сухой глаз при дистрофиях роговицы

- сухой глаз при аллергическом конъюнктивите

Патогенез

Патогенез синдрома сухого глаза представляет собой порочный круг. Снижение слезопродукции и повышение испаряемости слёзной плёнки ведут к уменьшению объема жидкости в конъюнктивальной полости, и параллельно происходит увеличение осмолярности слезы. При этом из клеток эпителия роговицы и конъюнктивы вода переходит в слезную пленку по градиенту осмолярности. Следствием этого является высушивание и повреждение этих клеток, развитие воспаления в тканях глазной поверхности и оксидативный стресс. Из-за воспаления бокаловидные клетки конъюнктивы вырабатывают меньше муцина, что, в свою очередь, усугубляет патологию глазной поверхности и способствует развитию синдрома сухого глаза.

Нарушение механизма нормального функционирования и дестабилизация слезной пленки приводят к развитию синдрома сухого глаза, связанного с дефицитом слезы или увеличением ее испарения, что влечет за собой поражение интерпальпебральной поверхности глаза и ассоциируется с симптомами дискомфорта. В современном мире наиболее частыми этиологическими факторами являются хирургическая лазерная коррекция зрения и длительное ношение контактных линз. У пациентов во время эксимерлазерных операций происходит пересечение нервных волокон роговицы, что приводит к изменению функционирования рефлекторной дуги слезообразования на уровне роговица – тройничный нерв – слезная железа.

Впоследствии изменение профиля роговицы и снижение ее чувствительности приводят к урежению мигательных движений, что вызывает нарушение распределения слезной пленки по поверхности глазного яблока, повышает ее испаряемость и нарушает стабильность.

Нарушение стабильности, связанное с изменением состава слезной жидкости, приводит к появлению после операции эпителиопатий роговицы, которые характеризуются появлением поверхностных точечных участков подсыхания эпителия. В результате происходят снижение остроты зрения, ухудшение субъективных ощущений пациентов в послеоперационном периоде и, соответственно, снижение качества жизни.

Другим важным дополнительным фактором развития синдрома сухого глаза является длительное закапывание антибактериальных и противовоспалительных препаратов после оперативного вмешательства.

Токсическое действие консервантов, входящих в состав подавляющего количества глазных капель, с одной стороны, приводит к разрушению липидного компонента, ускоряя испаряемость прекорнеальной пленки, с другой стороны, индуцирует гибель бокаловидных клеток, снижая слезопродукцию.

Синдром сухого глаза — это распространенная проблема, о которой говорят многие люди. Многие отмечают, что это состояние вызывает дискомфорт, жжение и ощущение песка в глазах. Часто пациенты жалуются на усталость глаз, особенно после длительной работы за компьютером или чтения. Некоторые делятся, что использование увлажняющих капель значительно облегчает симптомы, однако не всегда помогает полностью.

Люди также отмечают, что изменение образа жизни, такое как регулярные перерывы в работе и использование увлажнителей воздуха, может снизить проявления синдрома. Важно, что многие не осознают серьезности проблемы и откладывают визит к врачу, что может привести к ухудшению состояния. Обсуждая свои переживания, они подчеркивают необходимость повышения осведомленности о синдроме и его лечении, чтобы улучшить качество жизни и избежать осложнений.

Симптоматика

- ощущение рези, жжения, инородного тела в глазу,

- плохая переносимость ветра, дыма, кондиционированного воздуха,

- ухудшение зрительной работоспособности к вечеру,

- светобоязнь,

- колебания остроты зрения в течение рабочего дня,

- ощущение сухости в глазу,

- болевая реакция при закапывании капель

- на ранних стадиях заболевания одним из симптомов может быть компенсаторное слезотечение, связанное с рефлекторным увеличением слезопродукции в ответ на раздражение глаз

- возможно «затуманивание» зрения, связанное с тем, что в слёзной плёнке на поверхности глаза образуются разрывы.

Диагностика

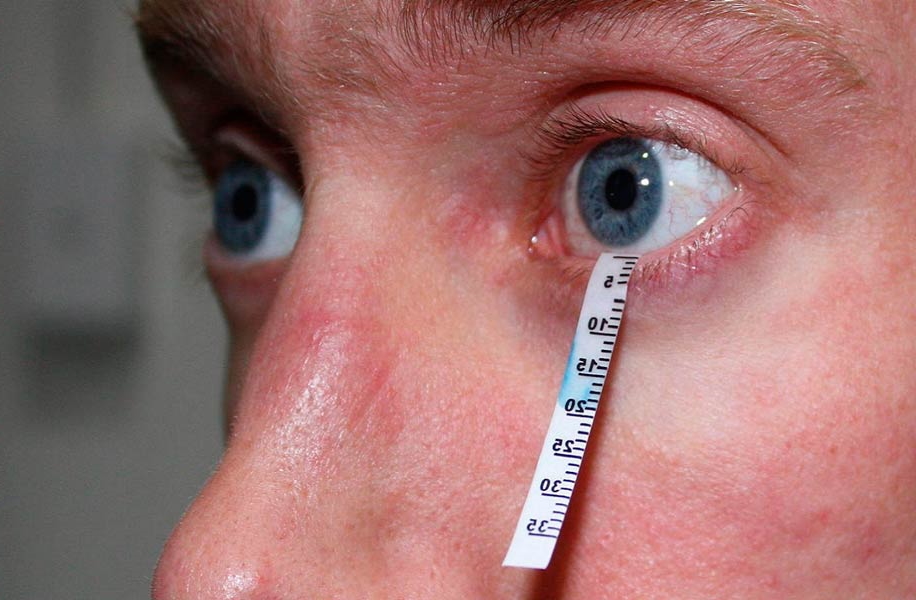

Тест Ширмера проводится с помощью тонкой полоски фильтровальной бумаги. Полоску помещают одним концом за нижнее веко исследуемого глаза и через 5 мин оценивают длину смоченной слезой части полоски. В норме смачивается не менее 15 мм.

Стабильность слёзной плёнки по времени её разрыва определяют с помощью пробы Норна. После закапывания флюоресцеина наблюдают в синем свете окрашенную поверхность и отмечают время появления тёмных пятен (это и есть разрыв слёзной плёнки). Между последним миганием и появлением первого тёмного пятна должно в норме пройти 10 секунд и более. Уменьшение этого времени особенно характерно для повышенной испаряемости слезы при нарушении липидного слоя.

Лабораторные исследования

- Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы проводят при синдроме «сухого глаза», в патогенезе которого имеет значение состояние бокаловидных клеток конъюнктивы. Количество таких клеток у больных с ксерозом, развившимся на почве нарушения продукции муцинов, прогрессивно снижается. Кроме того, у пациентов с синдромом «сухого глаза» можно обнаружить отмершие эпителиальные клетки, а при тяжелом ксерозе — даже кератинизированные эпителиальные клетки

- Импрессионное цитологическое исследование конъюнктивы показано в тех же случаях, что и исследование соскоба с конъюнктивы. Клетки эпителия конъюнктивы не получают путем соскоба, а берут с прижатых и вдавленных в конъюнктиву фильтрующих материалов на основе ацетата целлюлозы.

- Иммунологическое исследование крови и слезной жидкости позволяет оценить состояние системного и местного иммунитета и назначить патогенетически целесообразную иммунотерапию больным с синдромом «сухого глаза».

- Кристаллография слезной жидкости помогает установить характер патологического процесса, происходящего в глазу (острое или хроническое воспаление, аллергия, дистрофия и т.п.).

Инструментальные исследования

- Тиаскопия позволяет дополнить сведения о состоянии слезной пленки благодаря неинвазивной оценке ее стабильности и толщины липидного слоя.

- Исследование осмолярности слезной жидкости (с помощью микроосмометра) позволяет оценить возможность вторичного высыхания поверхности глазного яблока, которое происходит при осмолярности слезы 312 мОсм/л и более.

Показания для консультации других специалистов

- Ревматолог: подозрение на синдром Съегрена.

- Эндокринолог: сахарный диабет или другие эндокринные дисфункции.

- Гинеколог: женщины с климактерическим синдромом.

- Стоматолог: признаки «сухого рта».

- Дерматолог и аллерголог: атопический или себорейный дерматит, розовые угри, экзема, де

Лечение

Полиэтиологичность синдрома определяет соответствующие подходы к лечению данной патологии, основанные на возможной коррекции факторов, приводящих к дисфункции и дестабилизации слёзной пленки.

На практике замещение дефицита слёзной жидкости и стабилизация слёзной пленки заключается в использовании искусственных заменителей слезы в виде глазных капель и создание условий для уменьшения оттока слёзной жидкости из конъюнктивальной полости.

Учитывая, что консервант в составе глазных капель сам по себе может вызвать развитие синдрома сухого глаза, применение препаратов искусственной слезы, содержащих консерванты, а особенно бензалкония хлорид, отходит на второй план. Некоторые фирмы производят препараты с консервантами, которые теоретически полностью разлагаются в конъюнктивальной полости при их закапывании. Но следует отметить, что в реальности это происходит только в случае наличия достаточного количества слезы, а у пациентов с синдромом сухого глаза это не всегда так.

Итак, первый этап лечения – слёзозаместительная терапия с использованием капель, различающихся вязкостью и химическим составом. В этом качестве широко используется линейка препаратов Систейн, которые обычно закапываются 3-4 раза на протяжении дня.

Глазные капли Систейн ультра предназначены для пациентов с дефицитом водного и муцинового компонентов слёзной плёнки, вещества, входящие в их состав, взаимодействуя между собой, образуют «интеллектуальную» полимерную систему, которая может менять свою консистенцию от жидкости с малой вязкостью до геля. После инстилляции Систейн ультра адаптируется к особенностям слезы конкретного человека и создаёт на поверхности глаза необходимую консистенцию препарата.

Как известно, муциновый компонент призван удерживать стабильную СП на первично гидрофобной глазной поверхности. При ксерозе глазной поверхности, связанным с дефицитом муцинового компонента СП, помимо заместительной терапии пациенты нуждаются в дополнительной медикаментозной стимуляции продукции муцина бокаловидными клетками Бехера конъюнктивы. Как известно, дифференцировка их осуществляется под воздействием производных витамина А. С этой целью, в клинике используется безконсервантное средство ВитА-ПОС, содержащее в 1 г 250 МЕ ретинола пальмиата на мазевой основе. Использование средства ВитА-ПОС одновременно с препаратом «искусственной слезы» в комплексном лечении больных с ССГ и дефицитом муцинового компонента СП (синдром Съегрена, перименопауза, рубцующий пемфигоид) позволяет ускорить купирование симптомов муцинодефицита, повысить стабильность СП и индекс слезного мениска.

Систейн Гель более густой консистенции, что обеспечивает продолжительный эффект. По мнению большинства пациентов он удобен для ночного применения. Используется преимущественно у лиц с более выраженными проявлениями синдрома «сухого глаза». Но эти капли нельзя закапывать на контактные линзы – их используют до надевания и после снятия контактных линз.

Глазные капли Систейн баланс специально разработаны для пациентов с дисфункцией сальных (мейбомиевых) желёз. Систейн баланс, готовящийся на масляной основе, пломбирует повреждённые участки в липидном слое и удерживает увлажняющие компоненты (функция пломбы).

На современном фармацевтическом рынке существует большой выбор препаратов искусственной слезы с содержанием различных активных ингредиентов. Важной проблемой при приеме слезозаместительных препаратов являются возникающие токсико-аллергические реакции, которые вызываются в основном консервантами, входящими в состав большинства глазных капель.

Оптимальный слезозаместительный препарат должен максимально соответствовать физико-химическим свойствам натуральной слезы, не обладая при этом токсическими и/или аллергенными свойствами. Наиболее близки к такому составу препараты гиалуроновой кислоты (ГК).

ГК является гликозаминогликаном – веществом, которое входит в состав тканей организма (соединительной, эпителиальной, нервной), выполняет функцию основного компонента внеклеточного матрикса, содержится во многих биологических жидкостях и играет важную роль в гидродинамике многих тканей. ГК синтезируется эпителиальными клетками роговицы и входит в состав слезной жидкости, придавая ей вязкость, эластичность и обеспечивая ее нормальное функционирование. ГК связывает молекулы воды, что способствует замедленному испарению последней из раствора, тем самым удлиняется терапевтический эффект препарата. Также ГК обладает физическим сходством с муцином, что позволяет ей хорошо адгезироваться к муциновому слою прекорнеальной пленки и оставаться там длительное время.

Учитывая положительное действие ГК на функционирование СП, слезозаместительная терапия на основе данного вещества является оптимальной.

Препараты линии Визмед содержат ГН сбалансированной молекулярной массы, полученный в результате бактериальной ферментации и дальнейшей высокотехнологической очистки. Существует 4 лекарственные формы: Визмед, Визмед гель, Визмед лайт и Визмед мульти. Важно отметить, что Визмед (0,18% ГН) и Визмед гель (0,3% ГН) выпускаются в форме монодоз в тюбиках-капельницах и не содержат консервантов, которые способны вызывать токсико-аллергические реакции. Визмед создает на поверхности роговицы равномерную, сохраняющуюся в течение длительного времени СП, которая не смывается при моргании и не вызывает снижения остроты зрения.

При регулярном применении искусственных слёз можно добиться хорошего увлажнения поверхности глаза. Обычно инстилляции слёзозаменителей осуществляются 1-4 раза в день (например Офтагель). При длительной терапии, ношении контактных линз или при склонности к аллергическим реакциям предпочтительнее препараты без консерванта в составе.

Капли Хилабак и Теалоз — содержат уникальное вещество трегалоза. Встраиваясь между полярными группами фосфолипидов клеточных мембран, молекулы трегалозы предотвращают перфорацию мембран и потерю воды клетками. Мембраны сохраняют свои свойства и, как результат, защищают содержимое клетки от неблагоприятных внешних факторов (обезвоживание, излучение, температурное воздействие). Трегалоза предотвращает денатурацию белков и сохраняет их 3D структуру, а, следовательно, поддерживает их биологическую активность. За счет мощного мембраностабилизирующего действия и замедления апоптоза клеток трегалозу можно расценивать как биопротектор. Показаниями к назначению препарата Теалоз являются синдром сухого глаза, развившийся на почве повышения испаряемости слезной пленки, синдром сухого глаза с выраженным снижением количества влаги в конъюнктивальной полости, а также дегенеративные изменения эпителия роговицы на почве оксидативного стресса.

Применение капель целесообразно сочетать с ежедневной гигиеной век (массаж, использование гипоаллергенного блефагеля и др.). При ношения контактных линз препараты желательно закапывать до одевания и после снятия линзы.

Следующий этап – (хирургические способы закрытия путей оттока из глаза слёзной жидкости) используют при неэффективности медикаментозной терапии либо при потребности в чрезмерно частом закапывании «искусственной слезы». Таким приёмом создаётся механическая задержка слёзной жидкости в конъюнктивальном мешке в надежде тем самым покрыть её недостаток. Наиболее доступным способом закрытия слёзоотводящих путей служит их закупорка с помощью специальных силиконовых пробочек.

Предварительно нужно убедиться в клиническом эффекте временного закрытия слёзных канальцев с помощью рассасывающегося коллагена. Если после такого перекрытия оттока слезы по слёзным канальцам признаки высыхания глазной поверхности уменьшаются, то постоянное блокирование слёзоотводящих путей целесообразно.

Определённое значение имеет и соблюдение диеты, богатой витамином А. Он содержится в сливочном масле, яичном желтке, печени (особенно рыб и морских животных), моркови, сладком перце, облепихе, шиповнике, зелёном луке, петрушке, щавеле и др.

Вопрос-ответ

Что вызывает синдром сухого глаза?

Синдром сухого глаза может быть вызван различными факторами, включая недостаточную продукцию слез, повышенное испарение слезной пленки, длительное использование контактных линз, воздействие окружающей среды (например, ветер, дым, сухой воздух) и определенные медицинские состояния, такие как синдром Шегрена или аутоиммунные заболевания.

Каковы основные симптомы синдрома сухого глаза?

Основные симптомы включают ощущение жжения или щипания в глазах, покраснение, зуд, чувство песка или инородного тела, а также временное ухудшение зрения. В некоторых случаях может наблюдаться чрезмерное слезотечение, которое является реакцией на раздражение.

Какие методы лечения доступны для синдрома сухого глаза?

Лечение может включать использование искусственных слез, изменение образа жизни (например, регулярные перерывы при работе за компьютером), применение специальных глазных капель, которые уменьшают воспаление, и в некоторых случаях — медикаментозное лечение. Важно проконсультироваться с офтальмологом для выбора наиболее подходящего метода лечения.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно делайте перерывы при работе за компьютером. Каждые 20 минут смотрите на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров), в течение 20 секунд. Это поможет снизить напряжение глаз и улучшить их увлажнение.

СОВЕТ №2

Используйте увлажняющие капли для глаз. Выбирайте искусственные слезы без консервантов, чтобы избежать дополнительного раздражения. Наносите капли по мере необходимости, особенно в условиях сухого воздуха или при длительном использовании экранов.

СОВЕТ №3

Поддерживайте оптимальную влажность в помещении. Используйте увлажнители воздуха, особенно в зимний период, когда отопление может сушить воздух. Это поможет предотвратить испарение слез и уменьшить симптомы синдрома сухого глаза.

СОВЕТ №4

Обратите внимание на свой рацион. Увеличьте потребление омега-3 жирных кислот, которые могут помочь улучшить качество слез. Включите в свой рацион рыбу, орехи и семена, а также рассмотрите возможность приема добавок, если это необходимо.