Впервые это заболевание описал профессор Иркутского медицинского института Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий в 1925 г. у жителей Иркутской области, позже этой наследственной форме глаукомы было присвоено его имя.

Если для других регионов это заболевание довольно экзотическое, то для Иркутской области и Забайкалья оно в определенной степени эндемично. За рубежом данное заболевание не регистрировалось.

Глаукома Франк-Каменецкого относится к сочетанной врожденной глаукоме, поскольку последняя возникает на фоне гипоплазии стромы радужки. Иногда заболевание относят к увеопатиям, именуя его при этом «прогрессирующей мезодермальной дистрофией радужной оболочки Франк-Каменецкого».

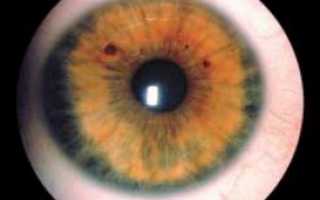

Эта своеобразная форма глаукомы встречается у лиц молодого возраста и характеризуется гипоплазией стромы радужек с обнажением ее пигментного эпителия. Уже при рождении ребенка отмечается наиболее яркий клинический признак заболевания — контрастная двухцветная окраска радужки. Процесс всегда двусторонний.

Известно, что заболевание наследственное, передается по Х-сцепленному рецессивному типу женщинами больным сыновьям. О данном типе наследования свидетельствуют следующие моменты:

- Болеют мужчины.

- Сыновья больных отцов являются здоровыми.

- Мужчины не передают заболевания своим потомкам.

- Женщины-носительницы передают ген своим детям с 50% вероятностью, при этом лица мужского пола, получившие ген, будут больны, а женщины-носительницы могут иметь микропризнаки синдрома при отсутствии полной картины болезни.

Механизм наследования аналогичен таким болезням, как дальтонизм и гемофилия. Наличие же микропризнаков синдрома может служить критерием отбора женщин, вероятных носительниц гена, нуждающихся в профилактических мероприятиях для предотвращения рождения больных детей (пренатальная диагностика).

Клиническая картина

В 36,3% случаев у больных глаукомой выявляется мегалокорнеа, у каждого 4-го пациента обнаружены частичный задний эмбриотоксон и персистирующая мембрана на радужке и хрусталике.

У всех без исключения пациентов обращает на себя внимание своеобразный вид радужной оболочки:

- Зрачковая зона радужки шире ресничной и выглядит как сероватое или желтое кольцо с ровной либо ватообразной поверхностью.

- Ресничная зона за счет обнажения пигментного листка имеет значительно более темный шоколадно-коричневый или сине-лиловый цвет.

- В прикорневой части ресничной зоны может отмечаться желтовато-оранжевого цвета недифференцированная губчатая мезодермальная ткань.

- По мере развития заболевания в пигментном листке появляются и прогрессируют сквозные дефекты, приводя в тяжелых случаях к аниридии с визуализацией неизмененных цинновых связок.

- Процесс деструкции радужек, как правило, асимметричен и превалирует на глазах с более далеко зашедшей стадией глаукомы.

Исходно имеет место недоразвитие стромы и аномальная гипертрофия пигментного листка (в 34,5 раза выше нормы), что ведет к снижению прочности и эластичности радужки. Было выявлено, что постепенно происходят механическое растяжение и разрывы радужки, уменьшается ее площадь, но резко увеличивается толщина. Это сопровождается эктопией зрачка, затем появляются тонкие радиальные дефекты периферии пигментного листка, которые постепенно увеличиваются до огромных сквозных треугольных отверстий основанием к лимбу.

У больных нередко имеются аномалии зрачка: дистопия, неправильная форма, гипертрофия или отсутствие пигментной каймы. Схожесть внешних изменений радужек, их последовательность и типичность создают впечатление близкого родства совершенно несвязанных между собой пациентов.

Клиническая картина, кроме особенностей радужной оболочки, складывается из изменений роговицы и угла передней камеры. Нередко отмечается двусторонняя мегалокорнеа, а также частичный задний эмбриотоксон, определяемый биомикроскопически и представляющий собой выраженное проминирование и смещение кпереди переднего кольца Швальбе.

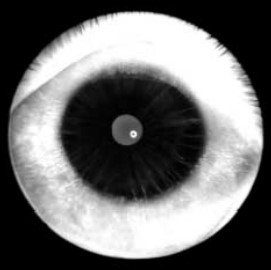

Угол передней камеры характеризуется рядом изменений. Присутствует «зубчатое» или переднее прикрепление корня радужки, при этом последний имеет тускло-серый цвет, который часто распространяется на все опознавательные зоны, создавая картину грязно-серой вуали. Могут отмечаться мелкие рыхлые серо-рыжие включения мезодермальной ткани в трабекулярной зоне.

Описанный симптомокомплекс изменений радужки и угла передней камеры с нормальной гидродинамикой, т.е. без глаукомы, предложено называть «дисгенезом радужной оболочки и угла передней камеры типа Франк-Каменецкого». Симптомы глаукомы у пациен-тов, имеющих отмеченные признаки врожденной гипоплазии радужек, появляются на 2-3-м десятилетии жизни, хотя наблюдались случаи как более раннего (вплоть до младенчества), так и более позднего начала. Считается, что при врожденной гипоплазии радужной оболочки в основе вторичной глаукомы лежит аномалия развития угла передней камеры, но остается неясным, почему ВГД столь длительно сохраняется компенсированным при явных грубых морфологических изменениях.

В клинической картине заболевания обычно не отмечается субъективных симптомов, кроме снижения остроты зрения, связанного с аномалией рефракции (обычно миопией или миопическим астигматизмом). Изредка имеются жалобы на периодические неприятные ощущения в глазах и затуманивание зрения. Тонографические показатели характерны для ретенционного характера глаукомы с резким уменьшением коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости до 0,02-0,05 мм3 /мин•мм рт.ст..

Глаукома нередко диагностируется поздно и носит злокачественный характер, постепенно приводящий к слепоте. Оперативное лечение малоэффективно и лишь отсрочивает печальный исход. В послеоперационном периоде при стабилизации ВГД и функций продолжается процесс разрушения радужки.

Врачи отмечают, что глаукома Франк-Каменецкого представляет собой одну из наиболее сложных форм глаукомы, требующую особого внимания и тщательной диагностики. Специалисты подчеркивают важность раннего выявления заболевания, так как оно может протекать бессимптомно на начальных стадиях. Врачам известно, что данная форма глаукомы характеризуется повышением внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва, что может привести к потере зрения.

Медики рекомендуют регулярные осмотры у офтальмолога, особенно для людей с предрасположенностью к заболеваниям глаз. Современные методы лечения, включая медикаментозную терапию и хирургические вмешательства, позволяют контролировать заболевание и сохранять зрение. Врачи также акцентируют внимание на необходимости комплексного подхода к лечению, который включает не только медикаменты, но и изменение образа жизни пациента.

Глаукома Франк-Каменецкого вызывает множество обсуждений среди специалистов и пациентов. Многие отмечают, что этот метод диагностики и лечения глаукомы отличается высокой эффективностью и точностью. Врачи подчеркивают, что благодаря современным технологиям, таким как оптическая когерентная томография, удается выявлять заболевание на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Пациенты, в свою очередь, делятся положительными впечатлениями от результатов терапии, отмечая улучшение качества жизни и снижение симптомов. Однако некоторые выражают опасения по поводу возможных побочных эффектов и сложности процедур. В целом, мнения о Глаукоме Франк-Каменецкого варьируются, но большинство согласны с тем, что это важный шаг в борьбе с глаукомой.

Клинический случай

Больная Д., 33 года, обратилась к офтальмологу с жалобами на чувство распирания в правом глазу, снижение зрения и затуманивание в поле зрения этого глаза. Заболела около 2,5 мес. назад, к врачу не обращалась.

Офтальмостатус

При этом зрачковый пояс ощутимо шире цилиарного. Дефектов пигментного листка биомикроскопически и диафаноскопически не обнаружено. Имеется легкая вытянутость зрачка по горизонтали в височную сторону с незначительным локальным утолщением пигментной каймы. Отмечается некоторая неравномерность ширины лимба, на фоне которого определяется частичный задний эмбриотоксон, наиболее четко выявившийся в дальнейшем после нормализации ВГД и исчезновения роговичного отека.

Глазное дно: отмечается расширенная физиологическая экскавация диска зрительного нерва (ДЗН), стремящаяся к переходу в краевую; в центральной области существенных изменений не выявлено.

Левый глаз. Острота зрения OS=1,0. ВГД=18 мм рт.ст. Глаз спокоен. Роговица прозрачная. Имеется некоторая неравномерность ширины лимба, признаков заднего эмбриотоксона не отмечено. Передняя камера средней глубины, влага ее прозрачна. Радужка имеет двухцветную окраску, идентичную таковой правого глаза.

Зрачок с едва заметной тенденцией к вытянутости по горизонтали в темпоральном направлении.

Гониоскопия. Угол передней камеры открыт по всей окружности. «Зубчатое» прикрепление радужки менее выражено, чем на правом глазу, на достаточно протяженных фрагментах встречаются нежные гониосинехии. Остальные гониоскопические признаки те же, что на правом глазу. Хрусталик и стекловидное тело прозрачны.

Глазное дно: ДЗН с едва заметной физиологической экскавацией; центральная область без патологии.

Тонография. OD: P0=28,6; C=0,05; F=0,98; Б=547 OS: P0=12,98; C=0,19; F=0,56; Б=69. Выполнена вазотонометрия в передних цилиарных артериях (ПЦА) с последующим определением перфузионного давления в переднем сегменте глаза (ПД в ПСГ)

- Давление в ПЦА правого глаза было равно 73,6 мм рт.ст., ПД в ПСГ — 45 мм рт.ст.;

- Давление в ПЦА левого глаза — 57,8 мм рт.ст., ПД в ПСГ — 44,88 мм рт.ст.

Поле зрения правого глаза: скотома Бьеррума. Поле зрения левого глаза: без изменений.

На основании характерной двухцветности радужки с гипоплазией цилиарного пояса в сочетании с гониодисгенезом и ретенционной глаукомой больной поставлен диагноз глаукомы Франк-Каменецкого правого глаза. Состояние левого глаза по Сидорову Э.Г. и Перекрестовой З.А. (1977) может быть обозначено как «дисгенез радужной оболочки и угла передней камеры типа Франк-Каменецкого».

Больной было начато местное гипотензивное лечение правого глаза, включавшее в себя различные комбинации препаратов, среди которых были пилокарпин, β- блокаторы, азопт. Ощутимого гипотензивного эффекта не отмечалось. Через 6 дней после начала лечения ВГД неожиданно резко снизилось до уровня гипотонии — 12 мм рт.ст. При этом обратило на себя внимание значительное уменьшение по площади и глубине экскавации ДЗН. Состояние гипотонии сохранялось, поэтому объем гипотензивной терапии был вначале уменьшен, а затем она была отменена вовсе.

Предпринят осмотр глазного дна с линзой Гольдмана в состоянии медикаментозного мидриаза. На правом глазу обнаружен распространенный невысокий ретиношизис по всей окружности глазного дна, доходящий местами до сосудистых аркад. Зубчатая линия находилась в зоне ретиношизиса, поскольку последний исходил из плоской части цилиарного тела, эпителий которой был явно отслоен.

Экватор и периферия глазного дна левого глаза без явной патологии. При повторной вазотонометрии получены следующие результаты: давление в ПЦА правого глаза — 39,8 мм рт.ст., расчетное ПД в ПСГ — 31,0 мм рт.ст. Больной трижды была проведена отграничивающая лазеркоагуляция сетчатки правого глаза, но значительная часть коагулятов «смывалась» несклонным к адгезии ретиношизисом. После этого лазеркоагуляты были нанесены в шахматном порядке по плоской части цилиарного тела. Вскоре ВГД нормализовалось, а затем умеренно повысилось — до 26-27 мм рт.ст., и больной вновь был назначен азопт 2 раза в день, в результате чего офтальмотонус был стойко компенсирован.

Больная осмотрена через 1 мес., в течение которого ВГД правого глаза оставалось на уровне 19-20 мм рт.ст. При контрольном осмотре с линзой Гольдмана ретиношизис не имеет тенденции к распространению, выглядит достаточно плоским. Экскавация ДЗН не превышает размеров физиологической. VOD=0,5-0,6, не корр. Количество абсолютных скотом значительно уменьшилось, часть из них перешла в относительные.

Больная продолжает инстиллировать азопт 2 раза в день. Состояние левого глаза без отрицательной динамики. Предпринята попытка исследования родословной больной Д. По обеим родительским линиям указаний на патологию глаз не выявлено, при этом ни у отца, ни у матери сестер и братьев нет. У самой Д. имеется брат 40 лет, со слов пациентки он здоров.

Осмотрена единственная девятилетняя дочь больной Д., у которой отмечена характерная двух- цветность радужек, выраженная несколько меньше, чем у матери. Других изменений глаз не выявлено. VOU=1,0, ВГД обоих глаз 19 мм рт.ст.

Вопрос-ответ

Что такое глаукома Франк-Каменецкого?

Глаукома Франк-Каменецкого — это форма глаукомы, характеризующаяся повышенным внутриглазным давлением и повреждением зрительного нерва, что может привести к потере зрения. Эта форма заболевания отличается специфическими клиническими проявлениями и требует особого подхода к диагностике и лечению.

Какие симптомы могут указывать на глаукому Франк-Каменецкого?

Симптомы глаукомы Франк-Каменецкого могут включать ухудшение периферического зрения, появление цветных кругов вокруг источников света, головные боли и ощущение давления в глазах. Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, поэтому регулярные обследования у офтальмолога крайне важны.

Как проводится диагностика глаукомы Франк-Каменецкого?

Диагностика включает в себя измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, периметрию для оценки поля зрения и оптическую когерентную томографию для оценки состояния зрительного нерва. Эти методы помогают врачу определить наличие заболевания и его стадию, а также разработать индивидуальный план лечения.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите обследования у офтальмолога. Глаукома может развиваться незаметно, поэтому важно выявлять её на ранних стадиях. Рекомендуется проходить осмотр не реже одного раза в год, особенно если у вас есть предрасположенность к этому заболеванию.

СОВЕТ №2

Следите за своим артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Высокое давление и диабет могут способствовать развитию глаукомы. Поддержание этих показателей в норме поможет снизить риск возникновения заболевания.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на симптомы, такие как затуманивание зрения, головные боли или появление радужных кругов вокруг источников света. Если вы заметили что-то подобное, немедленно обратитесь к врачу для проведения диагностики.

СОВЕТ №4

Изучите информацию о лечении глаукомы и обсудите с врачом возможные варианты. Существуют различные методы, включая медикаментозное лечение и хирургические вмешательства, которые могут помочь контролировать заболевание и сохранить зрение.