В литературе опубликовано описание приблизительно 100 случаев синдрома «утреннего сияния».

Аномалия впервые описана W. Reis в 1908 г., а М. Handmann в 1929 г. сообщил еще о 6 пациентах с этой редко наблюдаемой аномалией. Столь необычное название синдром получил после того, как P. Kindler опубликовал в 1970 г. прекрасно иллюстрированную статью, в которой он описал 10 детей с изменениями на глазном дне, напоминавшими распустившийся цветок пурпурного вьюнка.

Заболевание почти всегда одностороннее. Аномалия встречается у женщин почти в 2 раза чаще, чем у мужчин. Имеются единичные сообщения о билатеральных поражениях, авторы которых высказывали предположение о наследственной природе аномалии. При односторонней патологии значительно чаще (в 60 % случаев) поражается правый глаз. Семейные случаи изолированного синдрома «вьюнка» встречаются крайне редко. Описан случай трисомии 4q, сочетающейся с односторонним синдромом «вьюнка».

Патогенез

Эмбриогенез синдрома недостаточно ясен. Существует мнение, что этот синдром представляет собой одно из фенотипических проявлений колобоматозных (т.е. относящихся к эмбриональной щели) дефектов. Другие авторы считают, что в основе развития синдрома «вьюнка» лежит первичный мезодермальный дефект. A.G. Dempster и соавт. (1983), обобщив имеющиеся гипотезы, высказали предположение о том, что приоритетным в генезе аномалии является мезодермальный дефект, но некоторые клинические признаки развиваются в результате динамического дисбаланса между ростом мезодермы и эктодермы.

Позднее S. Pollock (1987) предположил, что первым шагом в развитии синдрома «вьюнка» является формирование аномального воронкообразного расширения дистального отрезка глазного стебля в месте его соединения с примитивным зрительным пузырем. Если это происходит, то инвагинация зрительного пузыря ведет к образованию эмбриональной щели, которая простирается от вновь сформированной глазной чаши внутрь расширенного дистального отрезка глазного стебля. В связи с увеличенными размерами дистального конца глазного стебля процесс закрытия эмбриональной щели нарушается, вследствие чего происходит облитерация пространства в пределах дистального отрезка стебля.

В результате этого формируется дефект в виде воронкообразного углубления в месте входа зрительного нерва в глаз. Согласно этой гипотезе, глиальные и сосудистые мальформации развиваются на более поздних стадиях эмбриогенеза и отражают аномальное развитие мезодермальных элементов в месте первичного нейроэктодермального дисгенеза.

Синдром «утреннего сияния» вызывает интерес у врачей, так как он отражает уникальные аспекты человеческой физиологии и психологии. Специалисты отмечают, что это состояние связано с повышенной энергией и хорошим настроением, которые многие люди испытывают по утрам. Врачи подчеркивают, что такие ощущения могут быть результатом качественного сна, правильного режима дня и здорового образа жизни. Однако они также предупреждают, что не у всех людей наблюдается этот синдром, и его отсутствие не является признаком проблем со здоровьем. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и факторы, влияющие на самочувствие. Врачи рекомендуют обращать внимание на режим сна и питания, чтобы максимально использовать утреннюю активность и улучшить общее состояние здоровья.

Клиническая картина

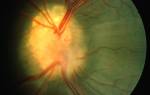

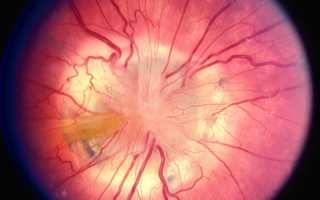

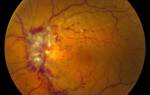

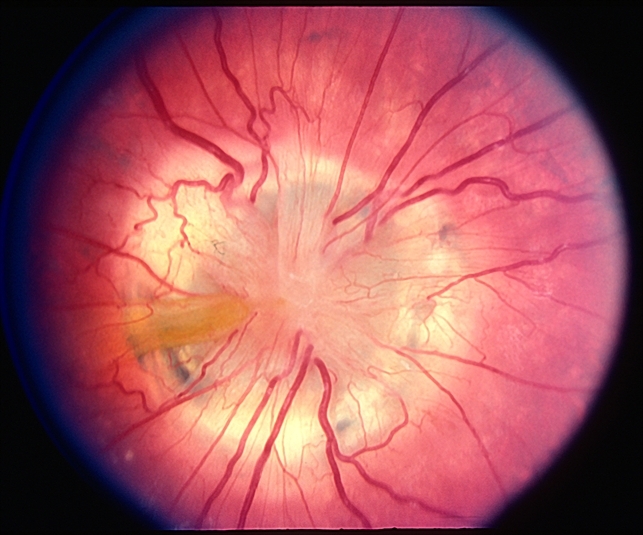

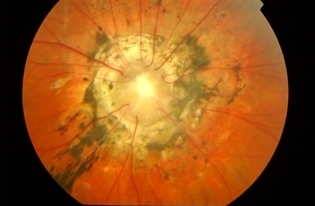

Макула часто смещена и располагается на стенке углубления. Сосуды диска, количество которых несколько уменьшено, появляются ближе к краям воронки. При офтальмоскопии определяются перегиб сосудов в перипапиллярной области и аномально прямой ход ретинальных сосудов с тенденцией к делению под острым углом. Нередко при синдроме вьюнка артериолы трудно отличить от венул. Достаточно часто у пациентов с данным синдромом выявляют артерио-венозные анастомозы.

Почти у всех пациентов с односторонней патологией определяются косоглазие и высокая миопия (часто в сочетании с миопическим астигматизмом) пораженного глаза. У некоторых больных выявляют относительный афферентный зрачковый дефект на стороне поражения.

У 26-40 % больных развивается серозная отслойка сетчатки, захватывающая ее центральные отделы. Кроме того, при тщательном биомикроскопическом исследовании с использованием трехзеркальной линзы у большинства больных обнаруживают зоны локальной отслойки сетчатки и радиальные складки сетчатки в пределах экскавации, даже если при обратной офтальмоскопии серозная отслойка сетчатки не выявлена.

Механизм развития серозной отслойки сетчатки при синдроме «ипомеи» неясен. При патогистологическом исследовании одного из глаз с синдромом «вьюнка» обнаружено, что витреальная полость, субарахноидальное и субретинальное пространства связаны друг с другом. Иногда у пациентов с синдромом «вьюнка» формируется субретинальная неоваскулярная мембрана.

При В-сканировании выявляют неглубокий дефект в области заднего полюса с протрузией в него структур зрительного нерва

Сочетания с системными поражениями

- Довольно часто синдром «вьюнка» сочетается с базальным энцефалоцеле у детей, у которых имеются аномалии лицевого скелета, такие, как гипертелоризм, расщепление губы и твердого неба и т.д.

- Известны случаи сочетания с аномалиями развития почек и синдромом Charge.

- Крайне редко заболевание сочетается с гипофизарным нанизмом. Одной из причин развития гипофизарного нанизма у пациентов с синдромом «вьюнка» является механическая компрессия гипофиза базальным энцефалоцеле, приводящая к вторичной гипертрофии гипоталамуса.

Диагностика

Острота зрения обычно колеблется в пределах от «правильной проекции света» до 0,05, но в литературе описаны случаи синдрома «вьюнка» с остротой зрения 0,8-1,0. Как правило, более высокая острота зрения отмечается у детей с билатеральным поражением, что подтверждает важную роль зрительной депривации, приводящей к развитию амблиопии, в снижении зрения у пациентов с монолатеральной патологией.

При периметрии выявляют обширные центральные или центроцекальные дефекты. Цветовое зрение у большинства больных не изменено.

При синдроме «утреннего сияния» обнаруживают глиальную ткань с пигментным эпителием. Гистологически: фенестрация диска, особые участки вдоль твёрдой оболочки с ретиноподобной тканью и пигментным эпителием, погружённые в канал зрительного нерва

На ФАГ Диск выглядит увеличенным, округлым, окруженным широким венцом склеральной стафиломы. Перипапиллярная ткань депигментирована, иногда с участками миграции пигмента. Ретинальные сосуды многочисленны вокруг диска, они выходят из диска на уровне его края. ФАГ может помочь в диагностике отслойки сетчатки и межсосудистых шунтов.

Эхографию и УЗИ применяют для диагностики патологии задних отделов глазного яблока. При В-сканировании выявляют неглубокий дефект в области заднего полюса с протрузией в него структур зрительного нерва.

ЭРГ у большинства больных сохраняется нормальной. При регистрации фазических паттерн-ЗВП во всех случаях отмечаются выраженное снижение амплитуды и удлинение латентности компонента Р100. Амплитудно-временные параметры ЗВП в ответ на вспышку в некоторых случаях могут быть в пределах нормы, но у большинства больных определяются снижение амплитуды и удлинение латентности компонента Р100.

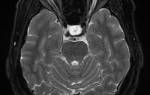

При КТ орбиты определяется воронкообразное расширение дистального отрезка зрительного нерва в месте его контакта со склерой. При КТ или МРТ головного мозга различные аномалии ЦНС (вентрикуломегалия, порэнцефалия, агенезия мозолистого тела и др.) выявляют у 75 % больных с синдромом «вьюнка» . MPT необходима для диагностики ассоциированных с синдромом «утреннего сияния» базального энцефалоцеле и других патологий.

Эволюция и прогноз:

Описаны эпизоды интермиттирующей односторонней слепоты, которая сопровождается отеком диска и венозной дилатацией. Возможными осложнениями являетяс отслойка сетчатки и развитие хориоидальной неоваскуляризацией.

Синдром «утреннего сияния» вызывает множество обсуждений среди людей, стремящихся понять его природу и влияние на повседневную жизнь. Многие отмечают, что это состояние связано с ощущением необычайной энергии и ясности ума сразу после пробуждения. Некоторые делятся личными историями о том, как утренние часы стали для них временем вдохновения и продуктивности. Однако не все так однозначно: есть и те, кто испытывает трудности с пробуждением, чувствуя себя уставшими и разбитыми. Психологи объясняют это явление циклом сна и биоритмами, подчеркивая важность качественного отдыха. В социальных сетях активно обсуждаются советы по улучшению утреннего настроения, включая медитацию и физическую активность. В целом, синдром «утреннего сияния» остается темой для размышлений и экспериментов, вдохновляя людей искать свои идеальные утренние ритуалы.

Лечение

Офтальмологическая реабилитация больных с синдромом «вьюнка» заключается в очковой или контактной коррекции аметропии. При высокой анизометропии возможно проведение фоторефракционной кератэктомии или лазерного кератомилеза in situ. У детей важное значение имеют окклюзия лучше видящего глаза и плеоптика. Возможна хирургическая коррекция косоглазия.

В случае развития отслойки сетчатки необходимо ее хирургическое лечение. Использование традиционных методов хирургического лечения отслойки сетчатки (экстрасклеральное пломбирование в сочетании с транссклеральным дренированием, витрэктомией и интравитреальной тампонадой воздухом или расширяющимся газом), как правило, не позволяет добиться надежного прилегания сетчатки даже при ограниченной невысокой отслойке из-за персистенции субретинальной жидкости.

J. Gass (1969) предложил оригинальную хирургическую методику, заключающуюся в формировании «окна» в твердой мозговой оболочке зрительного нерва. Эта методика была успешно использована у 2 пациентов с синдромом «вьюнка». У одного из них после формирования фистулы в твердой мозговой оболочке зрительного нерва в течение длительного периода сохранялось некоторое количество субретинальной жидкости, которая была удалена позднее при помощи экстрасклерального дренирования. У второго пациента, ребенка 3 лет, была произведена витрэктомия с транссклеральным дренированием субретинальной жидкости и введением воздуха, но отслоенная сетчатка не прилегла. Предпринятая через 2 мес трансконъюнктивальная фенестрация оболочек зрительного нерва привела к полному прилеганию сетчатки. Воздух, вводимый в стекловидное тело во время операции, тотчас появлялся во вновь сформированном «окне» в оболочках зрительного нерва что указывало на связь стекловидного тела с периневральным пространством.

Вопрос-ответ

Какие клинические проявления при синдроме Вьюнка?

В данной работе описаны 3 клинических случая СВ с наличием классической картины глазного дна: воронкообразная форма диска зрительного нерва с белесоватой глиальной тканью в центре и пигментным ободком вокруг диска, смещение макулы, аномальные сосуды сетчатки.

У скольких людей наблюдается синдром «ипомеи»?

Синдром «утренней славы» встречается редко. По имеющимся данным им страдают чуть более 63 000 человек в возрасте до 20 лет по всему миру.

Является ли синдром «ипомеи» генетическим?

Обсуждение. Синдром «утренней славы» — одна из врождённых аномалий диска зрительного нерва, наряду с колобомой диска зрительного нерва и перипапиллярной стафиломой. Синдром «утренней славы» не является наследственным, и связанные с ним генетические дефекты пока не установлены.

Что такое врожденная аномалия диска зрительного нерва?

Врожденная аномалия диска зрительного нерва (дети, стационар) — это непрогрессирующая аномалия, связанная со снижением количества аксонов, формирующих зрительный нерв при нормальном развитии.

Советы

СОВЕТ №1

Попробуйте установить регулярный режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет вашему организму адаптироваться и улучшить качество сна, что может снизить проявления синдрома «утреннего сияния».

СОВЕТ №2

Создайте комфортную атмосферу для сна. Убедитесь, что ваша спальня темная, тихая и прохладная. Используйте плотные шторы или маску для глаз, чтобы блокировать свет, и постарайтесь минимизировать шум, используя беруши или белый шум.

СОВЕТ №3

Избегайте употребления кофеина и тяжелой пищи перед сном. Эти факторы могут нарушить ваш сон и усугубить синдром «утреннего сияния». Попробуйте заменить вечерний кофе на травяной чай и избегайте плотного ужина за 2-3 часа до сна.

СОВЕТ №4

Занимайтесь физической активностью в течение дня. Умеренные физические нагрузки помогают улучшить качество сна и общее самочувствие. Однако старайтесь избегать интенсивных тренировок за несколько часов до сна, чтобы не перегружать организм.