Важной иммунологической особенностью глаза является наличие в нем большого числа т. н. секвестрированных (забарьерных) увеитогенных аутоантигенов, изолированных ГОБ от иммунной системы и способных в определенных условиях, при нарушении ГОБ и доступа антигенов к лимфоидным органам и активации иммунных клеток, индуцировать иммунный ответ и внутриглазное иммунное воспаление.

К их числу относятся несколько антигенов увеальной ткани и сетчатки:

- S-антиген (арестин),

- интерфоторецепторый белок (IRBP),

- родопсин,

- рековерин,

- фосдуцин,

- антигены пигментного эпителия, увеальной ткани и хрусталика.

В крови и слезной жидкости больных S-антитела обнаруживаются при различных формах увеита:

- двусторонний увеит,

- односторонний увеит,

- кератоувеит,

- переднекамерный увеит,

- промежуточный увеит,

- заднекамерный увеит,

- хориоретинит,

- панувеит

Методы исследования

- Клеточный ответ на S-антиген исследуется в реакции торможения миграции лейкоцитов (TMJ1) в периферической крови в присутствии 20 мг/мл S-антигена.

- S-антитела определяются в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). Первичное разведение слезной жидкости составляет 1:8, сыворотки крови -1:2.

- Для обнаружения S-антител, связанных в иммунный комплекс с S-антигеном в крови (S-ИКК), сыворотку обрабатывают ультразвуком.

- Т-субпопуляцию СД4 (хелпер/индуктор) и СД8 (супрессор/цитотоксин) определяют с помощью цитофлуориметра, используя моноклональные антитела ОКТ4 и ОКТ8.

Исследования доказали, что наибольший иммунный ответ на антиген наблюдался при увеитах, сопровождающихся дегенерацией сетчатки. Для кератоувеитов и переднекамерных увеитов наблюдается достаточно слабый ответ (наблюдался редко). В целом S антитела обнаруживаются в слезной жидкости значительно чаще (47%), чем в крови (14%). В 25% случаев в крови больных S-антитела находятся в виде циркулирующих иммунных комплексов, т.е. в латентной форме.

Реакция на S-антиген обычно значительно сильнее у пациентов с часто рецидивирующими и хроническими формами увеита. Существует три типа иммунограмм, которые типичны для заболеваний на различных стадиях:

Для редко рецидивирующих увеитов с благоприятным прогнозом титр антител в слезе обычно выше, чем 1:256, на начальной стадии заболевания и затем падает до среднего уровня (1:32-1:128).

В случае подстрой часто рецидивирующей формы относительно высокий титр антител (выше чем 1:256) наблюдался в течение достаточно длительного периода. Низкий титр антител в слезе (меньше 1:16) и сильная реакция в крови типичны для наиболее тяжелых форм с неблагоприятным исходом.

При длительной ремиссии уровень S-антител в слезе достигает 1:132-1:128 у 75% больных. S-антитела в крови отсутствуют или их уровень приближался к 1:16. Клеточный ответ не регистрируется или наблюдается средняя местная реакция и ослабление реакции в крови.

Положительная реакция на S-антиген при длительной ремиссии отсутствует. Увеличение титров S-антител в слезе и/или в сыворотке крови происходят за 1-2 недели до появления признаков рецидива увеита.

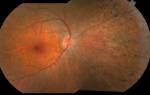

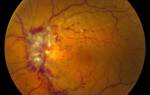

При обследовании больных с постувеальными нарушениями оказалось, что развитие вторичной хориоретинальной дистрофии, отслойка и отек сетчатки коррелируют с иммунным ответом на s-антиген (табл. 8.5). Отек и локальная отслойка сетчатки коррелировали с увеличением титровs-антител в слезе. s-антитела в сыворотке и клеточный ответ регистрировались не всегда, т.е. преобладал местный иммунный ответ. Напротив, общая дистрофия и отслойки сетчатки были связаны с падением титров s-антител в слезе и с увеличением титров в сыворотке и сильным клеточным ответом.

Клеточный ответ на S-антиген, накопление S-антител в слезе и сыворотке могут быть свидетельством дистрофии сетчатки при увеите, а также положительные реакции на s-антиген могут быть использованы как диагностический тест при помутнении хрусталика, стекловидного тела и роговицы, т.е. когда исследование глазного дна затруднено. Это согласуется с высокой тканеспецифичностью S-антигена.

При хроническом увеите, отеке сетчатки и ограниченной отслойке сетчатки преобладает местный иммунный ответ. По-видимому, это объясняется локальным выделением иммуноглобулинов и специфических антител в глазу. С другой стороны, для большинства тяжелых увеитов, хориоpeтинaльныx дистрофий и полной отслойки сетчатки характерны низкие титры или отсутствие S-антител в слезе и усиление как гуморального, так и клеточного ответов в крови. Это означает, что необходимо исследовать как местные, так и системные реакции, непременно включая тестирование слезы.

Средние титры S-антител в слезе — 1:32-1:128; при отсутствии S-антител в сыворотке (1:8) и слабый клеточный ответ, по-видимому, связаны с благоприятным прогнозом течения увеита, и это следует рассматривать как нормальную специфическую тканевую реакцию защитного свойства. Нормальный тип такой реакции сочетаемся также с нормальным уровнем иммунорегуляторной субпопуляции Т- лимфоцитов крови.

Усиление реакции крови, накопление S-антител в сыворотке (больше 1:16) отражает генерализацию аутоиммунного процесса — это указывает на развитие двустороннего рецидивирующего увеита и постувеальных осложнений.

Наиболее интересно отсутствие S-антител в слезах больных с наиболее тяжелыми симптомами увеоретинитов и хориоретинальных дистрофий. Предполагается, что дефицит антител при заболеваниях сетчатки можно считать парадоксальным состоянием, причиной которого является слабый местный иммунный ответ. Однако необходимо принять во внимание и некоторые другие возможные объяснения: образование специфических иммунных комплексов, антиидиотипические антитела и блокирующие факторы.

Иммунопатологическая важность как роста титров S-антител в слезе или сыворотке, так и дефицита S-антител слезе подтверждается существенным дисбалансом уровня лимфоцитов СД4 и СД8 в крови. Усиление реакций в слезе и сыворотке связано с низким уровнем Т-супрессоров (СД8). Слабый ответ на антиген, по-видимому, вызван дефицитом Т-хелперив (СД4) и увеличением уровня Т-супрессоров. Такое состояние можно определить как состояние общего Т-зависимого иммунодефицита и свидетельство cвязи тканеоспецифических реакций (включая и местные реакции; с дисбалансом иммунорегуляторов клеток крови.

Таким образом, наличие антител в слезе больных увеитом указывает на наличие сильной аутоиммунной компоненты заболевания. Лечение больных с дефицитом S-антител в слезе кортикостероидами, особенно в комбинации с цитостатиками, было, как правило, неэффективным.

В целом, как это следует из вышеизложенного, использование такого теста, как определение титра S-антител, оказалось очень эффективным как для определения характера увеита и прогноза течения заболевания, так и для определения метода лечения.

S-антитела при диагностике диабетической ретинопатии

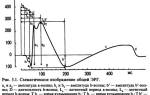

Еще более интересными для перспективы использования выявления S-антител для диагностики и прогноза глазных патологий представляются результаты исследования больных диабетической ретинопатией. Для ранней диагностики ДР применяется как метод выявления антител, так и метод электроретинографии. При применении иммуноферментного анализа (ИФА) антитела — иммуноглобулины IgG и IgM — выявляются в крови и слезной жидкости с использованием античеловеческих антител, конъюгириванных с пероксидазой хрена.

Исследованы S-ат в сыворотке крови (СК) и слезной жидкости (СЖ) у больных инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) без диабетической ретинопатии (без ДР) на разных стадиях диабетической ретинопатии

- ДР0 — субклиническая стадия; — явные клинические признаки заболевания еще отсутствуют, однако возможны некоторые изменения в электроретинограмме и ангиограмме.

- ДР1 — манифестная стадия, — начало заболевания, сопровождающееся появлением клинически выраженных изменений глазного дна.

- ДР2 — препролеферативная стадия; — тяжелое поражение сетчатки.

- ДР3 — пролиферативная стадия — тяжелое поражение сетчатки.

Приблизительно у половины пациентов с ИЗСД гуморальный иммунный ответ на S-аг как в крови, так и в слезе обнаруживается до развития клинически явных признаков ДР. Пик выявления s-ат ассоциируется с манифестацией ДР: на этой стадии (ДР1) s-ат обнаруживались в 100% проб в сыворотке крови (Р < 0,01 по сравнению с больными без признаков клинически явной ДР) и в 80% проб слезной жидкости.

В слезной жидкости минимальное число положительных результатов отмечается на препролиферативной стадии — ДР2, стадия пролиферации — ДРЗ характеризуется возвратным повышением частоты обнаружения S-ат. Надо полагать, что на доклинических стадиях отрицательные результаты свидетельствуют об отсутствии S-аутоиммунизации, тогда как при развитой ДР они могen быть следствием образования специфических иммуноциркулирующих комплексов (ЦИК) или антиидиотипических антител.

Таким образом, выявление S-антител оказывается удобным диагностическим методом именно на тех стадиях заболевания, когда клинические признаки отсутствуют.

Дифференцированный анализ частоты выявления s-ат IgG и/или IgM класса показал, что в отсутствие каких-либо признаков ДР (клинических, функциональных, биохимических — группа «без ДР») оба класса антител выявлялись примерно с одинаковой частотой. При развитии ДР, начиная с манифестной стадии (ДР1) — в сыворотке крови, а в слезе — раньше (ДР0), S-IgМ обнаруживались в обеих пробах примерно на 30% чаще, чем S-IgG, в СЖ в период манифестации — на 56% чаще. Возможно, что явное доминирование S-ат IgМ-класса, особенно в слезе при развитой ДР связано с образованием патологических иммунных комплексов, в состав которых, как известно, чаще входят S-антитела.

Функциональная стадия (ДРО) характеризовалась селективным накоплением только S-IgG, что, возможно, указывало на стабилизацию процесса. На манифестной стадии вновь преобладают антитела класса IgМ. Аналогичная тенденция была отмечена и при исследовании слезной жидкости, причем, доминирование селективной продукции S-IgМ-ат проявлялось раньше, чем в сыворотке крови (уже на функциональной стадии ДР-ДРО).

Одновременное накопление S-ат обоих классов было обнаружено и при исследования внутриглазных жидкостей, полученных во время операций по поводу отслойки сетчатки у больных с ДР3. В стекловидном геле — в 100% и в субретинальной жидкости (СРЖ) — в 87,5% проб выявлялись S-IgG. S-IgМ были обнаружены у половины пациентов в СРЖ и в 13% случаев в стекловидном теле.

Неблагоприятная роль аутоиммунизации S-антигеном была подтверждена и при исследовании пациентов с различными исходами лазеркоагуляции (ЛК). Использование метода обнаружения S-антител оказалось удобным и для прогноза результатов оперативного лечения ДР методом лазеркоагуляции (ЛК).

Анализ показал, что неизменные показатели S-ат наблюдались при благоприятном течении послеоперационного периода; в случае дальнейшего прогрессирования ДРЗ после ЛК сетчатки S-ат обоих классов как в крови, так и в слезе наблюдались значительно чаще, причем, наиболее значимым показателем явилось одновременное накопление S-IgG и S-IgМ антител.

Таким образом, обнаружение s-антител различного класса оказалось удобным прогностическим признаком как при ранней диагностике диабетической ретинопатии, так и при прогнозе результата лечения.

Врачи отмечают, что S-антиген, или арестин, представляет собой важный биомаркер в диагностике глазных патологий. Его уровень может указывать на наличие воспалительных процессов, а также на развитие различных заболеваний, таких как глаукома и макулярная дегенерация. Специалисты подчеркивают, что анализ на S-антиген позволяет не только выявить патологию на ранних стадиях, но и оценить эффективность проводимого лечения. Это особенно актуально в условиях современного офтальмологического мониторинга, где ранняя диагностика играет ключевую роль в сохранении зрения. Врачи рекомендуют включать тестирование на S-антиген в стандартные протоколы обследования пациентов с риском глазных заболеваний, что может значительно улучшить исходы лечения.

S-антиген, также известный как арестин, привлекает внимание специалистов в области офтальмологии благодаря своей роли в диагностике различных глазных патологий. Многие исследователи отмечают, что уровень S-антигена может служить важным биомаркером для выявления воспалительных процессов и дегенеративных изменений в сетчатке. В частности, его концентрация может увеличиваться при таких заболеваниях, как диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация.

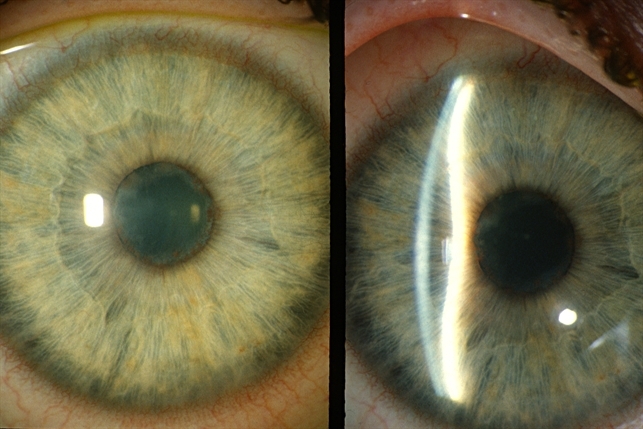

В клинической практике анализ на S-антиген позволяет не только подтвердить диагноз, но и оценить степень тяжести заболевания. Некоторые врачи подчеркивают, что использование этого маркера в сочетании с другими диагностическими методами, такими как оптическая когерентная томография, значительно повышает точность диагностики. Однако, несмотря на многообещающие результаты, необходимы дополнительные исследования для окончательной верификации его роли в рутинной практике.

Иммуноферментный метод

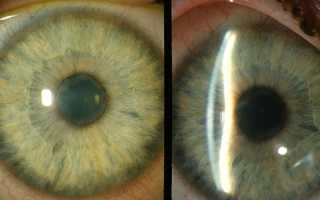

Иммуноферментный метод и набор реагентов для определения антител к S-антигену сетчатки глаза в сыворотке крови человека. Используется для:

- ранней диагностики вовлечения в патологический процесс сетчатки глаза;

- диагностики поражений сетчатки у больных с помутнениями оптических сред глаза, когда офтальмоскопия глазного дна невозможна или затруднена (катаракта, бельма, помутнение стекловидного тела);

- диагностики и прогнозирования течения аутоиммунных увеитов;

- прогнозирования развития и прогрессирования диабетической ретинопатии;

- прогнозирования осложнении и быстрого прогрессирования близорукости.

В обоих случаях критерием обнаружения IgG или IgM служит разность оптической плотности сыворотки крови нормальных доноров и исследуемой сыворотки при исследовании их методом иммуноферментного анализа. Если эта разность превышает 0,2, то присутствие IgG или IgМ считалось установленным.

Этот метод позволяет объективно предсказать переход монолатерального увеита в билатеральный.

При исследовании больных диабетической ретинопатией установлено, что обнаружение в крови больных иммуноглобулинов обоих типов обычно коррелирует с резким обострением патологического процесса и таким образом является дополнительным диагностическим критерием наряду с ангиографией и офтальмоскопией.

В ряде случаев один из иммуноглобулинов обнаруживается в крови больных диабетической ретинопатией (ДР) на самой ранней стадии заболевания. Установлено, что обнаружение одного из иммуноглобулинов IgG или IgМ в крови больных диабетом без видимой глазной патологии свидетельствует о скором появлении признаков заболевания ДР. Использование метода позволяет выявить группу риска глазных осложнений среди больных диабетом, что позволяет как проводить профилактику, так и своевременно начать лечение.

Вопрос-ответ

Что такое S-антиген и какую роль он играет в глазных патологиях?

S-антиген, также известный как арестин, является белком, который играет ключевую роль в регуляции фототрансдукции в сетчатке глаза. Он помогает в восстановлении чувствительности фоторецепторов после воздействия света. Изменения в уровне S-антигена могут быть связаны с различными глазными патологиями, такими как увеит и ретинопатия, что делает его потенциальным маркером для диагностики этих заболеваний.

Как можно использовать S-антиген в клинической практике?

В клинической практике S-антиген может использоваться как биомаркер для диагностики и мониторинга глазных заболеваний. Анализ уровня S-антигена в образцах жидкости глаза или крови может помочь врачам определить наличие воспалительных процессов или других патологий, что способствует более точному и своевременному лечению.

Какие преимущества дает использование S-антигена в диагностике по сравнению с традиционными методами?

Использование S-антигена в диагностике глазных патологий может предложить несколько преимуществ, включая более высокую специфичность и чувствительность по сравнению с традиционными методами. Это может привести к более раннему выявлению заболеваний, что, в свою очередь, позволяет начать лечение на более ранних стадиях и улучшить прогноз для пациентов.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные функции S-антигена (арестина) в глазах. Понимание его роли в регуляции фототрансдукции поможет вам лучше осознать, как его уровень может влиять на здоровье сетчатки и общее состояние зрения.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на современные методы диагностики, использующие S-антиген. Узнайте, как анализ уровня арестина может помочь в раннем выявлении заболеваний, таких как глаукома или дегенерация сетчатки, и какие преимущества это может предоставить в вашем случае.

СОВЕТ №3

Регулярно проходите обследования у офтальмолога. Своевременная диагностика и мониторинг уровня S-антигена могут помочь в предотвращении серьезных глазных заболеваний и сохранении зрения на долгие годы.

СОВЕТ №4

Следите за новыми исследованиями в области офтальмологии. Научные открытия о S-антигене и его роли в глазных патологиях могут привести к новым методам лечения и улучшениям в диагностике, что может быть полезно для вашего здоровья.